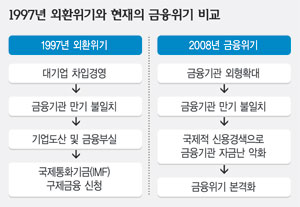

미국발 금융위기가 국내 경제 전반을 뒤흔들어 놓으면서 1997년 외환위기의 '악몽'이 되살아나고 있다. 대기업의 무리한 외형 경쟁이 외환위기의 주된 원인이 됐다면 이번 금융위기는 금융기관들의 외형 경쟁이 촉발시킨 측면이 크다는 점에서 시발점은 다르다. 그러나 단기자금을 빌려 장기 대출 재원으로 쓰는 금융기관의 '만기불일치(mismatch)'가 자금난을 가중시켰고, 정부의 미숙한 외환관리가 상황을 악화시킨 점은 외환위기 당시와 흡사하다.

◇위기의 시발점은 다르지만 = 97년 외환위기 전부터 대기업들의 은행차입에 의한 외형 확대 경쟁이 벌어졌고, 이로 인해 대출 부실 가능성이 커졌다. 특히 종금사들이 외국에서 저리의 단기대출을 받아 동남아·러시아 등의 장기 고금리 채권에 투자하면서 만기불일치에 따른 리스크(위험)가 커졌다. 97년 초 한보그룹 도산으로 외국자본들의 국내 금융기관에 대한 자금공급 제한이 본격화됐다. 그해 7월 기아그룹의 부도 사태와 동남아시아 외환위기로 은행들에 대한 해외달러 차입이 끊기는 등 유동성 압박도 극심해졌다. 외국인 투자자들은 국내 금융시장이 위기상황에 내몰리자 자본을 급격하게 회수하면서 주가 폭락, 환율 급등이 반복됐고 결국 외환보유액이 바닥나면서 국제통화기금(IMF)에 구제금융을 신청하게 됐다.

반면 현재의 금융위기는 은행과 증권사들이 외형 확대 경쟁에 나서면서 촉발됐다. 증시 활황으로 주식시장에 돈이 몰리면서 자금난을 겪던 은행들은 해외에서 외화를 차입하거나 은행채와 양도성예금증서(CD) 발행 등으로 주택담보대출에 나서면서 만기불일치가 심화됐다. 이런 가운데 미국발 금융위기에 따른 신용경색 심화로 외국인 투자자들이 자본회수에 나서면서 위기가 본격화됐다.

◇환율관리 실패 등 유사점도 적지 않아 = 97년 외환위기 때도 자본거래 자유화 등 금융시장 개방정책 추진이 외환시장에 악영향을 미쳤고, 외환위기 이후에도 자본시장 개방 확대로 외환 부문의 리스크가 커졌다. 경상수지 악화, 단기외채 급증 등 거시 경제지표가 나빠진 점도 유사하다.

금융기관의 만기불일치가 자금난을 불러온 것이나 정부가 환율방어를 위해 외환시장에 개입하면서 외환보유액 감소를 초래한 점도 97년 외환위기 때와 현재의 상황이 비슷하다.

< 서의동기자 >

'시사읽기' 카테고리의 다른 글

| YTN 사태 (0) | 2008.10.27 |

|---|---|

| 한국의 언론 자유도 (0) | 2008.10.27 |

| 연예인 응원단 문제 (0) | 2008.10.27 |

| 주가 하락과 방카슈랑스 변액보험 (0) | 2008.10.27 |

| 2008 한국 경제 5가지 미스터리 (0) | 2008.10.27 |